La critique du psychanalyste

« Le Maître du kabuki » (Kokuho) de Lee Sang-il

Le Maître du kabuki est une fresque qui ne se contente pas de raconter l’ascension d’un grand acteur : il met en tension le sang, les Noms-du-Père, la transmission et les genres fantasmés, dans un théâtre où tout – voix, corps, noms propres – devient signifiant.

Le pitch ouvre un véritable champ analytique

Kikuo Tachibana, fils d’un chef yakuza, assiste enfant au massacre de son père lors d’un banquet. Un grand acteur de kabuki, Hanai Hanjiro, le remarque en cette funeste occasion et pressent le potentiel de l’enfant pour les rôles féminins d’onnagata. Il l’adopte. Kikuo grandit dans une maison de kabuki, aux côtés du fils légitime, Shunsuke, dans un lien fraternel tendu entre amour et rivalité. Dans cet univers où tout repose sur la lignée – le sang, la transmission du nom de scène, la pureté du patronyme – Kikuo, enfant sans « bon sang », finit pourtant par devenir le plus grand maître de son art, jusqu’au statut de ningen kokuho, Trésor national vivant.

Ce qui frappe d’abord, c’est la beauté presque inhumaine de ce corps « féminin » construit par un homme. L’onnagata n’est pas une simple imitation de femme : c’est une figure sculptée, rituelle, codée, où le moindre geste, la moindre inclinaison de nuque est le fruit d’un travail forcené. Cette féminité fantasmée se paie au prix d’un effacement de soi. Les hommes peuvent se permettre de la « jouer » précisément parce que les femmes réelles, elles, sont écartées de la scène ; elles ne sont pas l’objet direct du fantasme, mais son support exclu. À la première lecture, l’interdiction faite aux femmes relève de la tradition ; sous l’angle de l’inconscient, on peut dire que la fascination n’existerait pas si une femme jouait la femme idéale. Le film montre très bien comment le sujet Kikuo s’use à tenir cette image, à devenir cette femme parfaite qui n’existe que sur scène, sous le regard du public et de l’État.

Face à lui, Shunsuke incarne l’autre versant du drame. L’un des enjeux majeurs du film tient dans cette opposition structurale :

=> entre Tachibana Kikuo qui est l’enfant du dehors. Fils de clan criminel, marqué par le sang yakuza, il ne possède aucun « bon sang » kabuki. Il entre dans la maison comme intrus, comme corps trouvé, comme matériau brut que le maître va polir

Et Ōgaki Shunsuke qui est l’enfant du dedans. Né à l’intérieur de la maison, dans l’enceinte du nom et de la tradition, il bénéficie du patronyme, du rang, de la filiation artistique. Il est héritier de la lignée, du Nom-du-Père… aussi de son sang malade ; mais il n’a pas le talent de l’enfant du dehors.

Les noms propres condensent parfaitement cette opposition :

=> Tachibana, littéralement la « fleur debout », porte en lui l’idée d’une fleur dressée hors du chaos, à mi-chemin entre violence et noblesse. Kikuo (喜久雄) agrège la joie, la durée, la virilité : « joie masculine durable », la puissance appelée à prospérer. Un prénom saturé de promesse, un patronyme de fleur aristocratique, pour un enfant arraché à un bain de sang. Tout le film montrera comment cette promesse se réalise, mais au prix d’une sublimation extrême : la scène primitive neige + sang se trouve convertie, dans l’ultime mouvement du récit, en forme esthétique, en accomplissement artistique, plutôt qu’en simple symptôme de traumatisé.

En face, Ōgaki (大垣) signifie « grande enceinte », grande clôture. Le nom de famille dit déjà la forteresse symbolique : la maison, la lignée, la tradition. Shunsuke (俊介) désigne le « médiateur brillant », celui qui, par son talent, doit servir de relais, d’intermédiaire entre père et public, entre tradition et modernité. Tout est écrit : il sera celui qui « portera la maison », qui fera circuler le nom.

Mais cette position est intenable. L’enceinte se referme peu à peu sur lui : diabète, pied qui se nécrose, corps qui lâche. L’enfant de l’enceinte se détruit malgré une apparente image de réussite surmoïque là où l’enfant du dehors, Kikuo, s’élève malgré une apparente descente aux enfers. On peut lire dans le pied amputé une métaphore de l’Œdipe : le fils légitime, celui qui devait monter sur scène dans les pas du père, perdre ce pied, c’est perdre la marche vers la place du père, subir une castration symbolique radicale. Et c’est précisément au moment de cet ultime passage, au bord de la mutilation et de la mort, que Shunsuke atteint le sommet de son art et rejoint, par la sublimation, le niveau de son « frère » de scène. C’est tout simplement dramatiquement sublimatoire ou sublimement dramatique, comme vous le désirez.

Le film devient alors une grande scène de transmission impossible, mais profondément japonaise, au sens où l’âme du théâtre, le kabuki lui-même, apparaît comme le véritable maître de l’organisation familiale. Les destins individuels semblent gouvernés par quelque chose qui les dépasse : l’ordre du théâtre, ses règles, ses noms, sa logique de succession.

Enfin, en tant que grand sensible à la voie-voix, je ne peux que mettre en exergue cette « voix des onnagata ». Une voie qui n’est pas une simple imitation de voix féminine. Une voix qui relève d’un travail extrêmement codifié : timbre élevé, placement frontal, diction allongée, souffle contrôlé, parfois proche du falsetto, mais sans jamais chercher le « naturel ». Les traités de kabuki soulignent que l’onnagata doit produire une « voix de femme de théâtre », fabriquée, stylisée, qui mêle registre masculin et féminin pour créer une féminité autre, presque irréelle. Cette androgynie vocale confère à la parole un caractère quasi surnaturel, parfois énigmatique, parfois animal – comme si la voix elle-même devenait masque, au même titre que le maquillage et le costume. Je trouve ça fascinant et ne retrouve ça que dans le Kabuki.

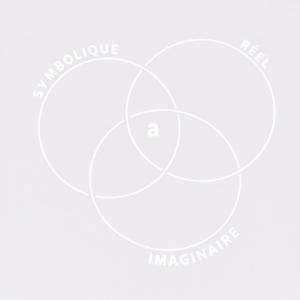

Je n’en raconterai pas plus sur le reste, histoire de ne pas voler au spectateur la trajectoire du destin des héros. En tout état de cause, sur le plan psychanalytique, il suffit de dire que tout le film interroge la place des hommes jouant des rôles d’entités fantasmées, mi-humaine, mi-divine, et la circulation du Nom-du-Père comme enjeu vital : qui le reçoit, qui en meurt, qui s’y substitue.

Et puis, pour finir, pour conclure : le titre français, Le Maître du kabuki, est, pour ma part, comme un choix de titre qui confère à l’acte manqué. Car si l’on suit ce que le film met en scène, ce titre désigne aussi autre chose. Le véritable « Maître du kabuki » aujourd’hui, celui qui réussit à faire tenir dans une seule œuvre la violence du sang, la dureté de la lignée, la métaphore du pied sacrifié, la beauté monstrueuse de la voie d’onnagata, la jalousie fraternelle, la question du Nom-du-Père et la conversion du trauma en art, c’est littéralement ce film lui-même. Un coup de maître.

Jan-Edouard Brunie